Oldies

Récolte de vieux films (Juillet/3)

Coeurs capricieux (Dekigokoro, Yasujiro Ozu, 1933)

Deux ouvriers cohabitent avec l'enfant de l'un d'eux, bien plus éveillé que son pataud de père (le génie d'Ozu pour diriger les enfants !). Survient une jeune femme aux yeux de biche effarouchée ... Mais point de romance fade ici, ce qui intéresse Ozu, comme souvent, c'est la relation père/fils, de la pure comédie, au début, jusqu'au mélodrame. Avec cette capacité inouïe à tirer la quintessence d'une histoire ordinaire. Dans la période muette du cinéaste, Coeurs capricieux peut se placer juste en dessous de Gosses de Tokyo.

Baazi (Guru Dutt, 1951)

Premier film de Guru Dutt, en tant que réalisateur, tourné à 26 ans. Un scénario tortueux, aussi bien film noir que romance amoureuse. Du Bollywood social avec des numéros musicaux de bonne facture et des personnages complexes, loin d'être manichéens. Certaines scènes laissent à penser que Dutt a dû voir le Dr Mabuse de Lang, avec un méchant qui fout les jetons et joue double jeu. On est loin, bien sûr des futurs chefs d'oeuvre du maître indien, mais le divertissement est bien au

rendez-vous, dans sa pureté et sa candeur même. En plus, c'est sacrément bien filmé.

La loi (La legge, Jules Dassin, 1958)

Lollobrigida, Mastroianni, Brasseur, Montand, Mercouri : casting de roi pour cette adaptation du roman de Roger Vailland. Du lourd pour une vision particulière du sud de l'Italie, dans un village régi par des lois quasi féodales. Sexe, mensonges et humiliations : Dassin n'y va pas de main morte dans ce conte cruel et cynique, volontiers outré y compris dans l'interprétation. La multiplicité des intrigues empêche tout approfondissement, ne reste alors qu'une farce feuilletonesque qui tente

vainement de se donner des allures de tragédie. Affolante et sexy, Lollobrigida, dans un rôle de vierge vicieuse et cupide, domine largement le reste de la distribution. Avec des scènes chaudes comme la calabraise.

Il boom (Vittorio de Sica, 1963)

Réalisateur : de Sica ; scénariste : Zavattini ; interprète : Sordi. Ca s'annonce bien ! Cette fine équipe signe une comédie italienne comme on les aime, rapide et racée, dans laquelle un entrepreneur au bord de la faillite doit se résoudre à vendre un de ses yeux à un milliardaire borgne (sic). Film au rythme trépidant que l'incommensurable Alberto Sordi domine de toute sa stature. Une critique acerbe des comportements des nouveaux riches qui n'atteint cependant pas le degré de méchanceté des classiques de l'époque (Les monstres).

The Circle (Frank Borzage, 1925)

Les retrouvailles, trente ans plus tard, du mari et de l'épouse, celle-ci l'ayant abandonné pour son amant. Alors même que leur fils est sur le point d'être à son tour trahi par sa femme. Cette comédie cruelle et cynique est adaptée de Somerset Maugham. Pas un chef d'oeuvre dans l'oeuvre muette de Borzage, mais un film plein de verve caustique et de dynamisme.

Récolte de vieux films (Juillet/2)

La parmigiana (Antonio Pietrangeli, 1963)

Dora (Catherine Spaak), fille irrésolue nouvellement arrivée à Parme, est courtisée par un policier ennuyeux comme la pluie. Elle préfère revenir vers un bon à rien (Nino Manfredi), qui au moins la fait rire. Cinéaste du doux/amer, Antonio Pietrangeli ne mérite pas l'oubli dans lequel il

est tombé. La parmigiana ne compte parmi ses plus grands films. Il possède toutefois un charme léger et insidieux.

Cinq femmes marquées (Five branded women, Martin Ritt, 1960)

Yougoslavie, 1943. Les partisans émasculent un officier allemand et tondent les femmes avec lesquelles il a couché. Rejetées par tous, celles-ci finissent par rejoindre la lutte armée contre l'occupant. Cette grosse production n'a heureusement rien d'hollywoodien, malgré un casting

hétéroclite et international : Silvana Mangano, Barbara Bel Geddes, Jeanne Moreau, Vera Miles. Film très noir et désabusé qui est une assez bonne surprise. Il est vrai que Martin Ritt vaut mieux que sa réputation.

Prince sans amour (Paid to love, Howard Hawks, 1927)

Un banquier américain est appelé en urgence pour sauver de la banqueroute un petit état méditerranéen. Seule condition : il faut trouver une épouse au prince héritier qui ne s'intéresse qu'aux voitures. Un sujet pour Lubitsch ? C'est Hawks qui s'y colle dans une "sex comedy" légère

et délurée juste ce qu'il faut, avec de bons vieux quiproquos pour allonger la sauce. Ou comment joindre le futile à l'agréable.

Histoire de l'arc au temple de Sanjusangendo (Sanjuusangen-dou, toushiya monogatori, Mikio Naruse, 1945)

La lutte de deux clans de samouraïs pour s'approprier un record de tir à l'arc. Un film d'action et de dialogues, atypique chez Naruse, avec un scénario qui évoque la transmission, le respect et la tolérance. Et le fair play des vaincus. Et aussi l'humour dans les personnages féminins qui ne comptent pas pour du beurre salé. Naruse se rapproche ici, toutes proportions gardées, du Kurosawa de Sanjuro ou Yojimbo. Et c'est franchement agréable.

Tochuken Kumeomon (Mikio Naruse, 1936)

Star du rokyoku (art vocal narratif), Kumeomon est un être particulièrement égoïste et méprisant vis à vis de son entourage, notamment de sa femme qui l'accompagne sur scène au shamisen. Un personnage antipathique dont Naruse semble quelque peu se désintéresser. Assez plat sur le plan

formel, le film est un tout petit crû dans la carrière du maître nippon.

Récolte de vieux films (Juillet/1)

La fille capricieuse (Ung flukt, Edith Carlmar, 1959)

Un garçon de bonne famille et une "mauvaise" fille s'enfuient dans un pavillon de chasse, en rase campagne. Pendant que les deux tourtereaux batifolent, les parents s'inquiètent. Premier rôle de Liv Ullmann, resplendissante, qui se la joue Bardot avec un bel aplomb. Chouette film, libéré de toutes conventions, qui se moque gentiment de la société conservatrice de la Norvège de l'époque. Et une ode à la nature et à la liberté, en passant. Cela donne envie de découvrir la production

norvégienne des années 50/60, riche et si peu connue.

Le chemin de l'espérance (Il cammino della speranza, Pietro Germi, 1959)

Une fois la mine de soufre fermée, les habitants d'un petit village sicilien n'ont d'autre choix que de suivre un passeur pour la France. Co-scénarisé par Fellini, le film appartient à la veine néo-réaliste la plus pure. Un chemin de croix pour ces émigrants, jusqu'à la traversée des Alpes, avec des moments tragiques filmés dans un noir et blanc époustouflant. Germi est un grand.

Le voleur de pêches (Kradetzat na praskovi, Vulo Radev, 1964)

A quoi ressemble le cinéma bulgare des années 60 ? Elément de réponse avec ce Voleur de pêches tiré d'un roman célèbre dans son pays, qui se situe à la fin de la première guerre mondiale. Un prisonnier serbe tombe amoureux de la femme du commandant de la ville où il est détenu. Amour

interdit, idylle condamnée. Un film sombre, désespéré, marqué par les réflexions philosophiques échangés entre le héros et un officier français. Dommage que le scénario manque singulièrement d'épaisseur.

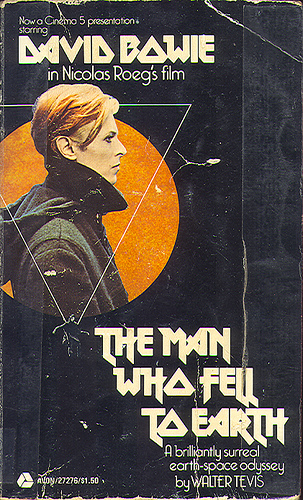

L'homme qui venait d'ailleurs (The man who fell to earth, Nicholas Roeg, 1976)

Complètement space ! Il y a bien un scénario, encore que peu clair : un extra-terrestre est envoyé sur terre pour découvrir le secret de l'eau et le ramener sur sa planète. Au-delà de cet argument/prétexte, Roeg brouille tous les signaux narratifs et temporels. Du Lynch avant la

lettre ? Du cinéma expérimental ? Du n'importe quoi ? Oui, un peu tout cela. Avec un David Bowie roux et diaphane, plus Ziggy Stardust que nature. Et très actif dans des scènes de sexe fort graphiques. C'est culte, évidemment, avec un message sur l'aliénation d'un alien par la

pathétique race humaine.

Johnny Apollo (Henry Hathaway, 1940)

Un Hathaway dans la bonne moyenne. Pas tout à fait un film noir, mais de la bonne came quand même avec un scénario bétonné sur le thème du fils de millionnaire ruiné qui devient truand et renie son père. Avec une femme fatale (Dorothy Lamour) et un excellent Tyrone Power qui passe de

la candeur à la rouerie. Que du classique, mais très propre.

Récolte de vieux films (Juin/4)

Bye bye Braverman (Sidney Lumet, 1968)

Quatre intellectuels juifs de Brooklyn, en route pour les obsèques d'un ami. Ils parlent philosophie, divaguent, se perdent, provoquent un accident, se trompent d'enterrement ... Un film essentiellement fait de dialogues, drôles la plupart du temps, et une scène d'anthologie avec un rabbin en roue libre. Très réussi et ressemblant à du Woody Allen avant la lettre.

Le rendez-vous (Sidney Lumet, The Appointment, 1969)

Un Lumet à dissimuler sous la moquette, tellement il est navrant. Le romantisme, ce n'est visiblement pas sa tasse de thé, même agrémenté d'une vague torsion scabreuse, façon Belle de jour. Omar Sharif, pauvre de lui, a hérité d'un rôle niais et indéfendable. Anouk Aimée reste

resplendissante quoi qu'il arrive. Le film se passe à Rome et tout le monde parle anglais, évidemment, avec un joli accent italien. Après ça, Lumet a tourné Lost of the Mobile Hot-Shots, puis The Anderson Tapes. Ouf !

Blood Kin (Sidney Lumet, The last of the Mobile Hot shots, 1970)

Gore Vidal adapte Tennessee Williams. Les familiers de l'écrivain ne seront pas dépaysés : nostalgie du sud ségrégationniste, liens familiaux tordus, sexualité exacerbée, racisme latent ... Le tout, dans une plantation délabrée, menacée par une crue imminente. L'outrance et l'hystérie sont bien contenues par la mise en scène de Lumet, qui ne perd pas une miette de ce huis-clos suffocant, dans un dialogue à trois personnages : un mourant, son demi-frère noir, une évaporée parachutée

dans ce pandémonium. Belle prestation de James Coburn, au passage.

Le cavalier de la mort (Man in the saddle, André de Toth, 1951)

Un gros fermier qui terrorise ses voisins avec l'aide d'un homme de main. Un seul résiste (Randolph Scott, égal à lui-même), partagé entre deux femmes, dont celle qui vient d'épouser son ennemi. Pas très original ce western, on en conviendra. Deux ou trois scènes marquantes, comme souvent avec de Toth en lien avec les éléments naturels (neige et vent) corsent heureusement l'affaire. Splendide technicolor, par ailleurs.

Romance à Moscou (Ya shagayu po Moskve, Gueorgui Daniela, 1964)

Connu aussi sous le titre de J'me balade dans Moscou. Présenté à Cannes en 64, le film est le symbole de l'insouciance de la jeunesse russe de l'après-guerre, à travers le récit d'une folle journée d'un apprenti écrivain sibérien, qui découvre le printemps dans les rues de Moscou. Une petite bulle de liberté dans le cinéma soviétique, qui n'a rien à envier aux oeuvres de la nouvelle vague française. Le jeune Nikita Mikhalkov y fait ses débuts de comédien.

Les assassins sont parmi nous (Die Mörder sind unter uns, Wolfgang Staudte, 1946)

Premier film allemand à sortir en Europe après la guerre. Le style néo-réalistey est très (trop) appuyé dans cette évocation du sentiment de culpabilité d'un homme brisé par les exactions qu'il a vécues, alors que les anciens bourreaux continuent comme si rien ne s'était passé. Tourné dans les ruines encore fumantes d'un Berlin défiguré, le film ne manque pas de force, en dépit de quelques outrances. Staudte poursuivra notamment avec Rotation (49), analyse implacable du système nazi,

devenant l'un des meilleurs représentants du cinéma est-allemand.

La randonnée (Walkabout, Nicolas Roeg, 1971)

A propos de The Tree of Life, le nom de Nicolas Roeg est revenu dans plusieurs critiques, comme influence lointaine. Quand on voit La randonnée, on comprend pourquoi. Non que les deux films se ressemblent, mais il y a chez Roeg une vision de la nature, en l'occurrence de l'outback australien, et même du cosmos, quelque chose qui annonce, d'une certaine façon, l'oeuvre de Malick. Au début et à la fin de La randonnée, il y a un suicide. Et entre les deux, la dérive d'une adolescente et de son petit frère, dans le désert. Qui croisent la route d'un jeune aborigène, en pleine période d'initiation à la vie adulte. Le film ne se raconte pas, il se regarde les yeux écarquillés, bourré de métaphores opposant la "civilisation" et la vie "sauvage". Roeg fait parler les images, n'assène pas de messages. Et on entend du Stockhausen. C'est un film unique en son genre, dérangeant, monté sur un

principe d'associations d'idées, de collages et de réalisme cru.

Récolte de vieux films (Juin/3)

Tender Comrade (Edward Dmytryk, 1943)

1943 est une année particulièrement prolifique pour Edward Dmytryk, qui signe au moins trois films de propagande. Hitler's Children et Face au soleil levant plongent dans les racines du mal, en Allemagne et au Japon, et si la manière n'est pas douce, elle est plutôt efficace. Tender Comrade s'attache à des portraits de femmes de soldats, en Amérique, qui s'entraident, entre quotidien et bonne ou mauvaises nouvelles du front. Ginger Rogers fait admirer toute sa palette d'actrice, avec des flashbacks qui permettent à Robert Ryan de montrer qu'il n'a rien à lui envier. Le film est constamment au bord du mélodrame, il y tombe même à la fin, avec lourdeur, mais le scénario est

globalement bien écrit, par l'excellent Dalton Trumbo, et le climat "propagandiste" relativement supportable, à condition de se projeter dans la situation de l'époque.

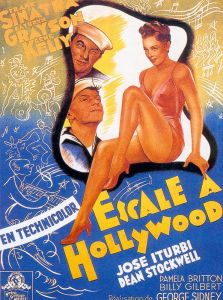

Escale à Hollywood (Anchors Aweigh, George Sidney, 1945)

Pour les amateurs éclairés de comédie musicale, un enchantement suprême. Deux raisons essentielles : la voix de velours de Sinatra et les jambes de feu de Gene Kelly. Plus le charme de Kathryn Grayson et la gouaille d'un Dean Stockwell, très jeune débutant. Le scénario est mince, comme de bien entendu, et on s'en fiche un peu. Les scènes dansées et chantéessont somptueuses avec un moment qui appartient à l'histoire du cinéma, quand Kelly danse avec la souris Jerry, dans un décor de cartoon. Une prouesse technique pour l'époque, un moment de pure magie suspendu dans le temps.

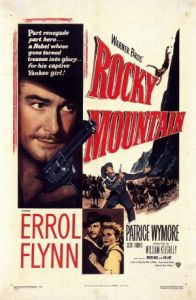

La révolte des dieux rouges (Rocky Mountain, William Keighley, 1950)

Ne pas se laisser abuser par le titre français ridicule, qui laisse accroire qu'il pourrait s'agir d'un film fantastico-kitsch. Que nenni, c'est un western pur et dur, dirigé sans génie par le modeste William

Keighley, qui fait ce qu'il peut avec un scénario rudimentaire. Pour la petite histoire, ce fut le dernier film tourné par Errol Flynn pour la Warner. Il y apparaît peu motivé et bien fatigué, d'ailleurs.

L'opération diabolique (Seconds, John Frankenheimer, 1966)

Un curieux film fantastique où le pacte de Faust est adapté à notre époque

moderne. Très déroutant, avec son rythme affaissé, ses mystères retenus et le jeu hagard d'un Rock Hudson pourtant plus expressif que d'habitude. Le sujet est plus qu'intéressant, son traitement laisse largement dubitatif.

Casbah (John Berry, 1948)

Le moins bon des deux remakes américains de Pépé le Moko. L'atmosphère n'y est pas, surtout quand le film devient chantant (!). Un mauvais point pour Tony Martin aussi charismatique qu'un bigorneau. En revanche, l'onctueux Peter Lorre et les capiteuses Yvonne de Carlo et Marta Toren

assurent. Qui a dit que le tout ne Casbah des briques ?

Récolte de vieux films (Juin/2)

Capitaine Morgan (Il pirata Morgan, André de Toth, 1960)

De Toth a quitté Hollywood pour l'Italie. Très nette baisse de qualité, comme le montre ce film de pirates aussi original qu'un tas d'or dans un galion espagnol. Du basique, donc, et de l'efficace avec des combats à l'épée et des abordages sauvages. On se serait passé de la romance niaise qui vient déranger ce monde de brutes. Au côté d'un Steve Reeves musculeux, notre petite Valérie Lagrange se fait une toute petite place.

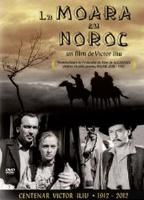

Le moulin de la chance (La moara cu noroc, Victor Iliu, 1955)

Sans doute le film roumain le plus célèbre des années 50, en compétition à Cannes, en 57. L'histoire est celle d'un aubergiste qui doit composer avec un bandit pour s'assurer une certaine tranquillité. Traqué par la police, comment le tavernier se sortira t-il d'une situation inextricable ? Censé se passer à l'époque de François-Joseph, au coeur de l'empire austro-hongrois, le film est une sorte de western psychologique, réalisé dans un noir et blanc splendide. Classique, tournée sans emphase ni effets mélodramatiques, cette oeuvre mérite sa bonne réputation.

Mes universités (Moi universitety, Marc Donskoi, 1939)

Dernier volet de la trilogie consacrée à l'enfance et la jeunesse de Gorki, d'après l'autobiographie de l'écrivain. Le moins bon film des trois, parce que le plus académique et cédant peu à peu aux sirènes de la propagande, avec un Gorki qui semble militer pour Staline. L'université, Maxime ne peut y entrer, indigent qu'il est, et lui, l'autodidacte, devient apprenti boulanger et monte ses camarades contre le "patronat" de l'époque. Un cinéma édifiant, qui a ses qualités, mais surtout le

défaut d'asséner son message à coup de marteau (et de faucille).

Portrait d'une enfant déchue (Puzzle of a Downfall Child, Jerry Schatzberg, 1970)

Premier film de Schatzberg, photographe alors très réputé. On y trouve une esthétique et un scénario très marqués début des années 70, entre cinéma expérimental et réalisme. L'histoire de ce top-model en pleine dépression est transcendée par une Faye Dunaway en état de grâce, son meilleur rôle selon elle, et on ne peut qu'approuver, elle y est magnifique. Les deux films de Schatzberg qui suivront : Panique à Needle Park et L'épouvantail lui sont cependant bien supérieurs. Longtemps invisible, Portrait d'une enfant déchue a été présenté à Cannes dans une version restaurée, sera bientôt repris sur les écrans français et sera édité en DVD à l'automne.

La victime (Victim, Basil Dearden, 1961)

Très bon film prenant pour cible la législation britannique de l'époque qui faisait de tout homosexuel un criminel. Le sujet est abordé de façon frontale dans un thriller remarquable qui témoigne des modes de pensée de la société et des individus (combien de fois le mot anormal est-il prononcé ?). Formidable composition de Dirk Bogarde, incroyable de fragilité et de force mêlées. Une vraie découverte que ce film-là.

Récolte de vieux films (Juin/1)

Sans lien de parenté (Nasanu naka, Mikio Naruse, 1932)

Le mélodrame absolu. Une femme qui a abandonné son enfant revient 6 ans plus tard l'arracher à sa nouvelle mère. Mise en scène brillante, intrigue limpide, personnages incarnés : sans parole et sans musique, ce film de Naruse est une merveille, l'un de ses plus grands muets.

Let there be light (John Huston, 1946)

A la fin de la seconde guerre mondiale, Huston installe ses caméras dans un hôpital de l'armée américaine dédié aux traumatismes et névroses des soldats. Hypnose, psychothérapie de groupe ..., ce documentaire d'une heure est définitivement impressionnant. Sur le plan cinématographique, le talent du réalisateur éclate à chaque plan. Une oeuvre à part dans sa filmographie, passionnante et éclairante.

L'insoumise (Fazil, Howard Hawks, 1928)

Fazil, jeune prince arabe, séduit et épouse Fabienne, petite française libérée. Choc des cultures et tête de la susdite quand elle découvre la harem du susnommé. Pas le meilleur muet de Hawks qui cède à l'orientalisme Fazil et aux images d'Epinal (qui est à l'est, comme chacun sait). Dispensable.

Sa majesté la femme (Fig Leaves, Howard Hawks, 1926)

Le prologue, qui décrit le quotidien d'Adam et Eve, est très drôle, à grands coups d'anachronismes et de misogynie légère. La suite, contemporaine, qui tend à prouver que la femme n'a pas changé depuis la Création, est beaucoup plus convenue et laborieuse. Qui brille par intermittences, parce que c'est Hawks, quand même, qui n'en est qu'à ses débuts.

Le jour où les poissons sont sortis de l'eau (The day the fish came out, Michael Cacoyannis, 1967)

Entre Zorba le grec et Les troyennes, Cacoyannis s'offre un intermède comique. Une petite île grecque rocailleuse, le parachutage accidentel de containers radioactifs, l'arrivée des touristes et des archéologues ... Le film poursuit plusieurs pistes à la fois dans un joyeux désordre. Cette satire féroce du tourisme et du péril atomique -drôle de combinaison-, manque de discipline, mais pas de fantaisie. A noter la prestation de Tom Courtenay qui parvient à rester digne tout en passant l'intégralité du film simplement vêtu d'un slip d'un blanc douteux et moulant.

Récolte de vieux films (Mai/2)

Des monstres attaquent la ville (Them !, Gordon Douglas, 1954)

Plusieurs meurtres étranges ont lieu dans le désert du Nouveau-Mexique. L'enquête penche pour la présence de fourmis géantes issues des essais nucléaires. En voilà un film culte, tourné en pleine guerre froide (la métaphore communiste est limpide) et qui inaugure la longue série des films

d'animaux mutants. Les effets spéciaux sont remarquables pour l'époque, évidemment ils ont vieilli, et la mise en scène est brillante, avec une lente montée dans l'angoisse. Une référence dans le fantastique.

Tuez Charley Varrick ! (Charley Varrick, Don Siegel, 1973)

Un polar plutôt peinard, quoique le qualificatif ne convienne qu'en partie à Siegel, toujours prêt pour distiller quelques scènes de violence pure. Celle du début, le hold-up, et de la fin, la poursuite entre une voiture et un biplan, sont particulièrement chaudes. Walter Matthau promène benoîtement son regard d'épagneul triste dans cet univers impitoyable.

Le traître (Decision before dawn, Anatole Litvak, 1951)

Fin 1944, les américains envoient deux prisonniers de guerre allemands de l'autre côté du Rhin, pour une mission d'espionnage. Très bon scénario, qui mêle action et psychologie, même pas abîmé par une mise en scène moyenne, qui assure cependant l'essentiel. Le décor réel des ruines

allemandes est saisissant et donne une dimension dramatique supplémentaire. Excellente interprétation d'Oskar Werner (oui, celui de Jules et Jim) et apparition éclair (3 secondes chrono) du jeune Klaus Kinski. Un film qui mériterait de figurer parmi les classiques du genre.

Les filles (Flickorna, Mai Zetterling, 1968)

Après avoir tourné avec Sjöberg et Bergman, Mai Zetterling se lance dans la réalisation en 64. Les filles est son film le plus engagé, ultra féministe, qui était vénéré par Simone de Beauvoir. Trois grandes actrices bergmaniennes : Bibi Andersson, Gunnel Lindblom et Harriet Andersson y jouent des comédiennes en tournée, interprétant la célèbre pièce d'Aristophane : Lysystrata. Très influencé par les nouvelles vagues tchèques et française, le film ressemble à un collage assez déroutant où se mélangent performances d'actrices et vies privées. Une narration heurtée et confuse qui désamorce quelque peu le propos, pourtant intéressant, sur la condition féminine suédoise à la fin des années 60.

Morituri (Bernhard Wicki, 1965)

A part la co-réalisation du Jour le plus long, Morituri est le seul film tourné par Wicki aux Etats-Unis. Tout se passe à bord d'un cargo allemand, en 1942, qui transporte du caoutchouc entre le Japon et la France. Infiltré par les britanniques, un faux SS et néanmoins germain, a pour mission de prendre les commandes et de livrer le navire aux alliés (je résume, hein). Eh, ben, c'est pas gagné ! Lourd sur le plan psychologique, le film ne trouve son salut que dans les trépidantes trente dernières minutes (c'est connu, Morituri, tes saluts tentent !). L'affrontement Brynner/Brando est chargé de testostérone, et on peut accorder un petit avantage au premier, tout en sobriété alors que le Marlon, onctueux comme c'est pas permis, a tendance à la jouer "Actor's studio."

Récolte de vieux films (Mai/1)

L'inassouvie (Un amore a Roma, Dino Risi, 1960)

On préfère désormais utiliser le titre d'Un amour à Rome alors que celui de l'Inassouvie, en vigueur lors de sa sortie en France, lui convient plutôt bien. Marcello, jeune dandy romain, s'éprend d'Anna, une charmante starlette qui n'a qu'un seul défaut : elle est légèrement nymphomane. Risi a réalisé très peu de drames et, au vu du film, il a certainement bien fait. Correctement troussé, il ressemble quelque peu à un roman photos avec un scénario qui frise la banalité. A sauver malgré tout : l'excellente interprétation d'une Mylène Demongeot dans un rôle à la Bardot, période Vadim.

Bye bye Barbara (Michel Deville, 1968)

Libertinage, rugby et trame policière : ça gaze, Deville ? Ce marivaudage primesautier est bien dans l'esprit du cinéaste, pas très sérieux, un peu lâche dans la mise en scène, avec de jolies filles à regarder (l'inconnue Eva Swann). Si Deville a fait mieux et moins bien dans sa longue carrière, cela reste un plaisir de voir les excellents Avron, Cremer et Duchaussoy interpréter sa petite musique futile et légère.

Une femme a tué (Una donna ha ucciso, Vittorio Cottafavi, 1952)

Séduite et abandonnée. Une jeune femme croit avoir trouvé le grand amour, mais elle a surtout mis la main sur un Don Juan professionnel, soldat allié qui fait le joli coeur auprès des italiennes. Pas de suspense, voyez le titre, c'est un mélodrame, pataud et sans grâce. Il semblerait qu'il y ait une volonté de redonner du lustre à l'oeuvre de Cottafavi. On demande à voir.

Contre une poignée de diamants (The black windmill, Don Siegel, 1974)

Delphine Seyrig en passionaria de l'IRA, ce n'est pas tous les jours. Michael Caine en espion dans tous ses états, c'est déjà plus commun, mais il le fait si bien. Un thriller assez basique de Siegel, bourré d'invraisemblances, acquitté pour cause de sentiment bienveillant du dimanche soir.

Une avenue au matin (Asa no namikimichi, Mikio Naruse, 1936)

Un petit film d'une heure tout juste, très simple et linéaire. Le parcours d'une jeune femme qui quitte son village avec l'espoir de trouver sa voie à Tokyo. Pas de travail, elle devient hôtesse de bar et s'amourache d'un type sans envergure. Naruse, sans prétendre réaliser un tableau social, prend le temps de raconter la vie peu reluisante de ces geishas du pauvre, dont l'alcoolémie n'a rien à envier à celui de leurs clients. Changement de ton sur la fin avec un rythme de thriller et la menace d'un double suicide. Fausse alerte, ce n'était qu'un rêve suivi d'une gueule de bois en contreplaqué. Quant à la jeune héroïne, elle garde le moral et croit toujours qu'elle va s'en sortir. Sur le mode optimiste, un bon Naruse, et un chouette portrait de femme (la divine Sachiko Chiba).

Récolte de vieux films (Avril/6)

The man i love (Raoul Walsh, 1947)

Un des rares Walsh à ne pas avoir connu de sortie dans les salles françaises. La raison n'en est pas son manque de qualité, mais son positionnement difficile, proche du film noir pour sa réalisation, et réalisé d'une manière "jazzy", brumeuse, avec un faisceau d'histoires qui convergent plus ou moins vers son héroïne, femme libre, un brin cassée. Qui mieux que la grande Ida Lupino pouvait jouer ce rôle qui requiert une personnalité forte, toute en laissant apparaître des failles béantes. Elle est superbe.

Les secrets des chandeliers (The Emperor's Candlesticks, George Fitzmaurice, 1937)

Fitzmaurice, dont la plus grande partie de la carrière s'est déroulée au temps du cinéma muet, n'a jamais prétendu être un auteur. Tout juste un artisan, excellent directeur d'acteurs comme le prouvent ses collaborations avec Valentino, Garbo ou Stroheim. Tournée 3 ans avant sa mort, Les secrets des chandeliers est une comédie romantique d'espionnage particulièrement divertissante, qui nous fait voyager de Vienne à Petersbourg, en passant par Paris, Londres et Budapest. William Powell est excellent et la merveilleuse Luise Rainer, avec ce voile d'accent allemand irrésistible, lui donne joliment la réplique. Une oeuvre qui aurait pu être signée Lubitsch. Désuète et épatante.

Froufrou (The Toy Wife, Richard Thorpe, 1938)

Ce n'est pas tant l'atmosphère de La Nouvelle-Orléans au temps de l'esclavagisme. Ce n'est pas non plus le scénario très convenu qui vire au mélodrame absolu. Ce n'est pas davantage le métier de Thorpe, stakhanoviste affirmé, capable du meilleur (Ivanhoé) comme du pire (Le défi de Lassie). Non, ce sont les yeux écarquillés de Luise Rainer, délicieuse et écervelée femme-enfant, qui donnent un semblant d'intérêt à ce film globalement fade.

Le cambrioleur (The Burglar, Paul Wendkos, 1957)

Débuts fracassants de Wendkos, qui ne confirmera jamais vraiment. Le scénario, signé David Goodis, d'après son propre roman, n'innove pourtant pas. En revanche, sur la forme, c'est étincelant : montage ahurissant, angles de prise de vues originales, musique utilisé à contre-temps, utilisation optimale des contrastes noir sur blanc, etc. Le film privilégie l'attente et la tension à l'action, avec une interprétation tout en sueur de l'excellent Dan Duryea. La bonne surprise, c'est Jayne Mansfield, utilisée pour ses qualités de comédienne et non pour sa plastique.

Le grand Ziegfeld (The great Ziegfeld, Robert Z. Leonard, 1936)

Ce n'est pas faire injure à Robert Ziegler Leonard que d'affirmer qu'il n'a pas laissé une trace très marquante dans l'histoire du cinéma. Le grand Ziegfeld, portrait du roi de Broadway, fut célébré en son temps et obtint l'Oscar du meilleur film. Aujourd'hui, celui-ci semble bien long (3h00) et les séquences musicales, avec leur débauche de strass, de paillettes, de décors, de costumes extravagants et de ... girls, sont parfois interminables. Le meilleur est dans la première partie quand Ziegfeld n'est pas encore grand et mange de la vache enragée. Outre William Powell, très bon, les performances de Myrna Loy et, surtout, de Frank Morgan, sont notables. Reste un mystère : comment Luise Rainer, insupportable les 3/4 du temps, a t-elle pu, elle aussi, décrocher un Oscar ?