Amérique centrale et Caraïbes

Voyez comme elle danse (Objets perdus)

Karla Suárez est enfin de retour avec un roman. Le dernier en date, Le fils du héros, datait de 2017. La meilleure autrice cubaine, celle qui a écrit notamment Tropique des silences et La Havane, année zéro, raconte cette fois une histoire qui se déroule en grande partie en Espagne, mais avec des flashbacks cubains car son héroïne est, elle aussi, originaire de l'île caribéenne. Sauf que, dans Objets perdus, elle se retrouve en pleine déréliction : ses affaires ont été volées, elle s'est disputée avec son amoureux et elle ignore l'adresse exacte de son meilleur ami, à Barcelone. Alors elle erre, dort dehors, se remémore son passé et, pour se donner du courage, elle danse, car même si elle n'a pas percé professionnellement dans sa vocation, après la trentaine, elle ne peut s'en empêcher. Le livre surprend un peu de la part d'une écrivaine aussi aguerrie, on dirait presque qu'il s'agit d'un premier roman. Un peu éparpillé façon puzzle mémoriel, le livre parvient toutefois à toucher et à charmer, non seulement à cause du caractère indomptable de son personnage principal qui a le sens de la survie, n'est-ce pas, puisqu'elle est cubaine, mais aussi du style de la romancière, qui sait ce qu'exil veut dire car elle a vécu à Rome et à Paris avant de s'installer à Lisbonne. Sans jamais oublier, cela va sans dire, où se trouvent ses racines profondes.

L'auteure :

Karla Suárez est née le 28 octobre 1969 à La Havane. Elle a publié 8 livres dont Tropique des silences, La Havane année zéro et Le fils du héros.

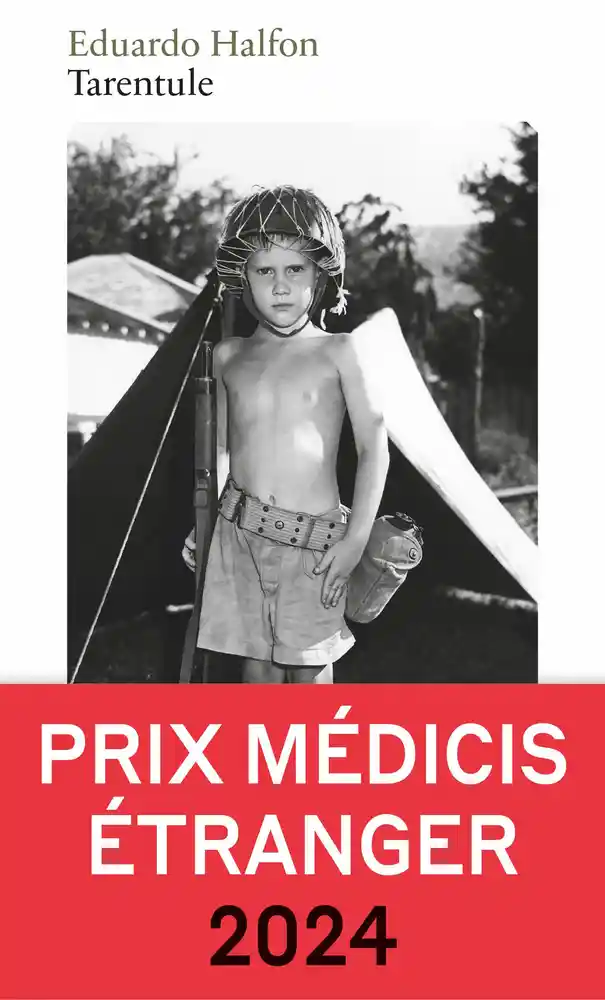

Le camp du traumatisme (Tarentule)

Comment un traumatisme d'enfance se transforme t-il, une fois atteint l'âge adulte, et comment en distinguer la réalité des distorsions que la mémoire a échafaudé ? Eduardo Halfon, qui ne cesse de parler de lui dans ses écrits, montre une fois de plus à quel point, en remettant en cause ses souvenirs, il oblige le lecteur lui-même à s'interroger et à se forger un jugement qui ne pourra être que partiel et ... partial. Au-delà des éléments factuels, ou présentés comme tels, à savoir un sinistre camp de survie pour enfants juifs au Guatemala, dans les années 80, censé faire ressentir à ses participants la souffrance et l'effroi endurés par les membres de leur communauté, en Europe, près de 4 décennies plus tôt, l'auteur s'interroge sur sa propre judéité, sur la transmission et, pourquoi pas, sur l'ironie tragique d'habiter une ville, Berlin, la cité-symbole du pouvoir des nazis. En dépit de sa brièveté, le livre est puissant par son pouvoir d'évocation, nous rendant proche, quel que soit nos croyances et notre identité, d'un enfant pris au piège d'une mécanique cruelle, puis d'un homme qui, sans l'avoir voulu, retrouve l'un des acteurs majeurs de l'une des pires commotions de sa vie, de celles que l'on essaie d'oublier, ou encore, vainement, de comprendre. Et ne reste plus, en définitive, qu'une monstruosité dont l'existence même ne peut qu'être questionnée, dans son caractère extrême, en dépit de sa terrifiante et grotesque authenticité.

L'auteur :

Eduardo Halfon est né le 20 août 1971 au Guatemala. Il a publié 7 romans dont Monastère et Deuils.

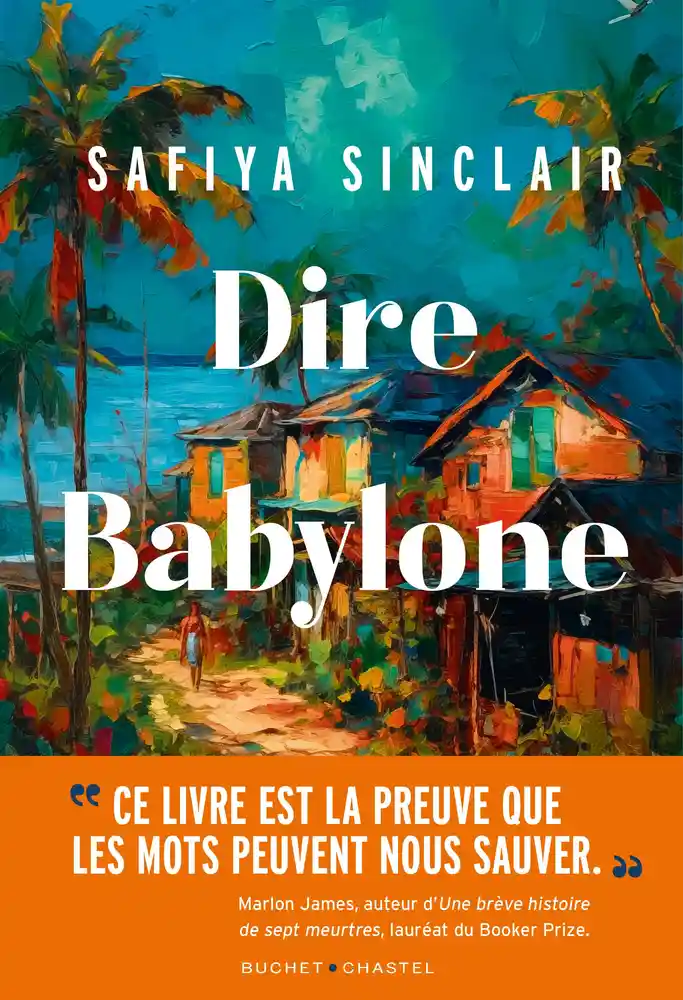

Joug rasta (Dire Babylone)

Qui dit Jamaïque signifie pour beaucoup Bob Marley et quelques autres musiciens et Usain Bolt, pour les férus d'athlétisme. Sa littérature est nettement moins connue, tout du moins de notre côté de l'Atlantique, en deçà de son homologue cubaine, par exemple, et pour rester dans la région des Caraïbes. Quant au mouvement rastafari, au-delà de son aspect mystique, de sa relation avec la ganja, et de la figure tutélaire de Hailé Sélassié, peu nombreux sont ceux qui peuvent en donner une définition correcte, les spécialistes mis à part. Le premier mérite de Dire Babylone est de nous permettre de nous présenter une famille rasta avec sa spiritualité et son désir de pureté, à l'encontre de l'ennemi nommé Babylone, soit, grossièrement, le monde extérieur, corrompu et avili par des pratiques non respectueuses de la nature. Le roman autobiographique de Safiya Sinclair est le récit de l'enfance et de l'adolescence d'une fille qui constate progressivement à quel point son père, qui ne parvient pas à réussir dans le monde de la musique, devient un tyran domestique dont le pouvoir s'exerce de manière despotique, et parfois violente, sur ses filles et son épouse, sommées de ne pas frayer avec Babylone. Dire Babylone est l'histoire d'un enfermement, celui de Safiya, puis d'une émancipation, dans laquelle la poésie joue un rôle crucial. Écrit dans une langue déliée, parfois traversé d'images lyriques, le livre est un récit d'horreur au quotidien où le père tout-puissant impose sa loi, se radicalisant peu à peu, comme un chef de secte qui utilise les éléments d'une croyance selon son gré, pour écraser ses proches de sa fausse superbe de détenteur de la vérité. Les dernières pages, plus apaisées que le reste du roman, paraissent presque impossibles à croire, dans un Happy End que l'autrice n'a cependant certainement pas inventé.

L'auteure :

Safiya Sinclair est née en 1984 à Montego Bay (Jamaïque). Elle a publié un recueil de poésie.

Au pays de la haine des femmes (Chiennes de garde)

Le sauvage de Guillermo Arriaga restera, et pour longtemps, le roman de la violence mexicaine, dont la crudité était sublimée par la somptuosité du style. Celui qui fut d'ailleurs le scénariste d'Amours chiennes (tiens, tiens) a sans doute apprécié le recueil de nouvelles de sa compatriote Dahlia de la Cerda, journaliste et activiste, par ailleurs. L'autrice ne boxe certes pas dans la même catégorie littéraire que Arriaga car elle a volontairement décidé d'écrire avec des mots de la rue, de ceux, parfois orduriers, qui correspondent aux plus jeunes générations et aux protagonistes de ses nouvelles. Les différents récits, tous à la première personne, décrivent des vies de femmes prises dans l'engrenage d'une violence endémique, qu'elles soient victimes, le plus souvent, voire bourreaux, cela arrive. Les statistiques sont connues : 7 femmes sont assassinées chaque jour au Mexique et leurs corps subissent, très souvent, les pires sévices, même après la mort. L'écrivaine ne nous épargne pas certains détails sordides mais son intention est claire sous couvert de fiction nourrie à une sinistre réalité : ne pas s'en tenir à des chiffres abstraits mais exposer dans la lumière quelques-uns de ces féminicides en rendant palpable la souffrance de chacune des victimes et ce sentiment que la haine des femmes (misogynie est un terme bien trop faible) est viscérale, ancrée au plus profond de la société mexicaine, à l'instar de ce que l'on observe dans un nombre de pays, à des degrés différents, qu'il serait trop long d'énumérer. Sans pouvoir compter sur l'aide de Dieu, les chiennes de garde sont hélas confrontées à des loups sanguinaires et le combat ne pourra pas être gagné sans éduquer et changer les mentalités. Vaste programme !

L'auteure :

Dahlia de la Cerda est née le 9 mars 1985 à Aguascalientes (Mexique).

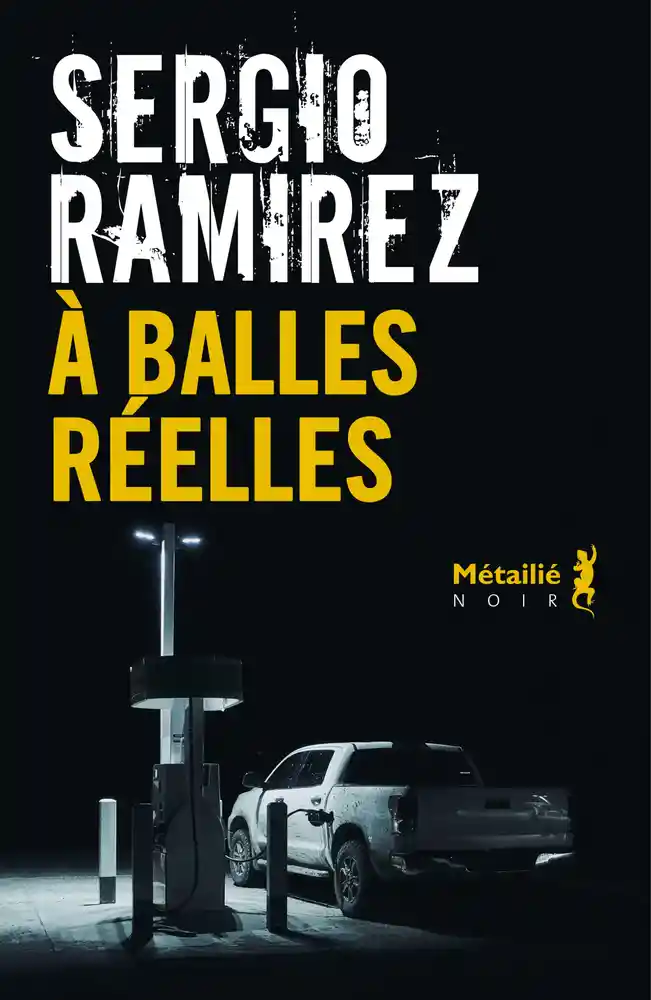

Il pleut du plomb sur Managua (A balles réelles)

Sergio Ramírez n'a jamais fléchi dans son engagement au Nicaragua et n'a eu de cesse de combattre les dictatures de son pays, de Somoza, hier, à Ortega, aujourd'hui. Exilé en Espagne, il a été déchu de sa nationalité après la parution de son dernier roman, publié en France sous le titre de À balles réelles. Un livre dans lequel apparaît à nouveau son personnage fétiche, l'inspecteur Morales (Il pleut sur Managua, Retour à Managua), lequel est cette fois plus spectateur que acteur dans un événement récent et marquant de l'histoire du Nicaragua : le massacre de 300 étudiants désarmés en avril 2018. Derrière une intrigue qui comporte certains éléments de fiction, l'auteur ne se cache pas pour stigmatiser les exactions des paramilitaires au service du régime. La puissance du texte et la force de la dénonciation sont indéniables mais le livre y perd en contrepartie de sa verve caustique et de son humour, qualités habituelles des écrits de Sergio Ramírez, lointain cousin du Cubain Leonardo Padura. Un livre à part, dans l’œuvre de l'écrivain nicaraguayen, dont la fantaisie romanesque s'efface devant la réalité des faits, quand il pleut du plomb sur Managua.

Un grand merci à NetGalley et aux excellentes éditions Métailié.

L'auteur :

Sergio Ramirez est né le 5 août 1942 à Masatepe (Nicaragua). Il a publié 6 romans dont Châtiment divin et Retour à Managua.

La Nice des Amériques (Ouragans tropicaux)

"Ouragans tropicaux est peut-être l'histoire la plus policière de toutes celles que j'ai écrites" affirme Leonardo Padura dans la postface de son dernier roman. C'est sans doute exact, d'autant plus que les intrigues sont au nombre de deux, mais ce que le lecteur retient, comme dans ses précédents ouvrages, c'est le portrait désabusé d'un pays dont les différents gouvernements, depuis un siècle, semblent s'astreindre à un but unique : rendre précaire l'existence d'un peuple qui ne croit plus depuis longtemps à des lendemains qui chantent. Et le héros de Padura, le désormais fameux Conde, ancien flic devenu libraire, ne peut qu'être fataliste et même pessimiste quant au devenir de son île tant aimée. Comme Padura aime à le faire, le romancier alterne donc deux récits, l'un situé en 2016, dans un provisoire moment d'épiphanie avec la venue d'Obama et des Rolling Stones, et l'autre, plus d'un siècle plus tôt, en un temps où La Havane se voyait comme la future Nice des Amériques, tandis qu'une guerre des proxénètes faisait rage. Splendeur et décadence de Cuba, chacun des livres de l'auteur décrit inlassablement ce paradis tropical que le bonheur semble toujours fuir mais en renouvelant sa vision panoramique, en nous dévoilant moult choses sur son histoire tumultueuse, avec toujours la nostalgie de ceux qui partent et le découragement de ceux qui restent. La plume de l'écrivain reste flamboyante, drôle et mélancolique, tout au long d'une double fiction haletante, haute en couleurs, où les femmes sont magnifiques et les rhums enivrants, et où les vagues qui se brisent sur le Malecón rivalisent avec le vague à l'âme de ses habitants.

Un grand merci aux éditions Métailié et à NetGalley.

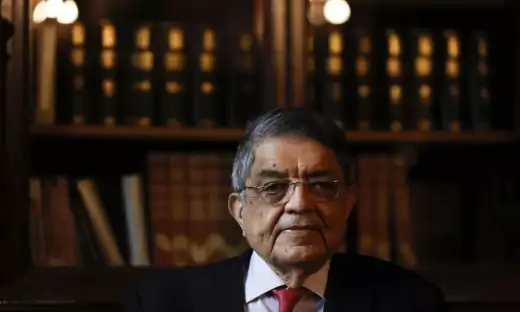

L'auteur :

Leonardo Padura est né le 9 octobre 1955 à La Havane. Il a publié 15 livres dont Hérétiques, La transparence du temps et Poussière dans le vent.

L'exilé paranoïaque (L'homme apprivoisé)

Erasmo Aragón, le sombre héros de L'homme apprivoisé, est au comble de l'anxiété, en dépit des médicaments qu'il ingurgite docilement. Faussement accusé d’abus sexuel. Il a perdu son travail dans une université américaine et a suivi en Suède une infirmière, laquelle constitue sa seule bouée de sauvetage. Bien qu'écrit à la troisième personne, le livre du Salvadorien Horacio Castellanos Moya semble l'être à la première, tellement l'auteur nous fait ressentir viscéralement l'angoisse d'Erasmo, sa paranoïa galopante, son délire de la persécution et, cerise sur la dépression, ses grotesques bouffées de fantasmes sexuels. Les phrases sont courtes et incisives, le présent est le temps de la narration et l'atmosphère opaque comme dans un roman noir. Erasmo est un homme apprivoisé mais surtout intérieurement détruit et son quotidien se nourrit de peurs constantes et de brefs intermèdes d'euphorie. C'est un livre qui évoque le statut d'un exilé, inadapté à son nouvel environnement, conté avec une folle intensité et un sens aigu de la description de la déréliction mentale. Au point d'atteindre un tel niveau d'absurde qu'il peut susciter quelques sourires chez le lecteur, en guise de protection. Le roman est trop court et sa fin brutale mais il est haletant et accrocheur en diable, de par sa vivacité paradoxale, à propos d'un individu apathique à l'extérieur, mais luttant comme un damné pour ne pas sombrer, ce en quoi il ne peut que nous émouvoir, nous autres humains et grands malades que nous sommes, presque tous.

Remerciements aux éditions Métailié et à NetGalley.

L'auteur :

Horacio Castellanos Moya est né le 21 novembre 1957 à Tegucigalpa (Honduras). Il a publié une vingtaine de livres dont Le Dégoût, Effondrement et Moronga.

Un amour au lance-flammes (Sauver le feu)

Guillermo Arriaga est d'abord connu pour ses scénarios de films : Amours chiennes, Babel et Trois enterrements, notamment. Son œuvre de romancier n'est pourtant pas négligeable avec Le bison de la nuit et Le Sauvage, entre autres, d'une force brute impressionnante. Mais ce n'est rien comparé à la déflagration de Sauver le feu, un livre fleuve aussi monstrueux que la violence quotidienne au Mexique. "Si le feu brûlait ma maison, qu’emporterais-je ? J’aimerais emporter le feu." La phrase de Jean Cocteau, citée en préambule du roman, donne le ton exact de ce maelström littéraire, de cette histoire d'amour improbable racontée au lance-flammes. Qui se lit aussi comme une sorte d'hommage révulsé au pays de l'auteur "divisé en deux : ceux qui ont peur et ceux qui ont la rage." L'idylle qui nait entre une chorégraphe symbole de la bourgeoisie mexicaine et un homme du peuple emprisonné pour avoir tué son père est de ces amours viscérales et intolérables pour la société, qui ne peuvent que consumer des vies, et pas seulement celles de ses tourtereaux damnés. C'est le point nodal de ce livre polyphonique qui suit les parcours de ses deux héros principaux, avec un léger décalage dans le temps, très troublant, entre les deux narrations. Mais le récit haletant, aux allures de thriller, nous offre aussi la confession du frère de l'assassin et une intrigue parallèle et néanmoins concomitante d'une vengeance en cours. Comme si cela ne suffisait pas, Arriaga entrelarde son roman de brefs textes, poétiques et/ou violents de détenus, sans que le lecteur n'y perde son latin pour autant. Le style de l'auteur est haut en couleurs et en douleurs, baroque, échevelé et souvent cru, avec la présence "grotesque" d'expressions anglaises régurgitées phonétiquement (ouatedefeuk). Sans conteste, Il faut féliciter chaudement Alexandra Carrasco pour la qualité de sa traduction, à l'aune d'un texte que l'on devine quasiment impossible à rendre avec toute sa puissance et sa verdeur originelles. Au fond, Sauver le feu est avant tout une tragédie romantique, aux allures shakespeariennes, mais avec des narcos, des corrompus, des privilégiés et des misérables qui s'affrontent sur fond de misère sociale et de violence endémique. Et sous la plume dévastatrice de Arriaga, c'est à la fois atroce et sublime. Un coup de maître qui fait passer les autres romans contemporains pour des bluettes inoffensives.

Je remercie NetGalley et les éditions Fayard.

L'auteur :

Guillermo Arriaga est né le 13 mars 1958 à Mexico. Il a publié 6 livres dont Un doux parfum de mort, Le bison de la nuit et Le Sauvage.

La sorcière rousse (Anna Thalberg)

Pas de points ni de majuscules et des dialogues sur deux colonnes : la forme, étrange, de ce récit qui entend couler comme l'eau d'un fleuve vers son embouchure, est ce que l'on retient, inévitablement, de Anna Thalberg. Au point de phagocyter le fond, qui ne manque pourtant pas d'intensité ? Les avis divergeront, et c'est tant mieux, autour de cette histoire de sorcière rousse dans l'Allemagne du XVIe siècle, qui symbolise l'intolérance, la xénophobie et autres comportements autant détestables que communs du genre humain. De suspense, il n'y a pas dans ce court roman qui se distingue d'abord par son écriture, dans le sens où les enjeux sont établis d'entrée, de même que le châtiment final : la présumée coupable sera brûlée, en dépit de son courage et de son innocence. Le livre donne à voir l'hystérie collective et la rage persécutrice des affidés d'une religion menacée (par le protestantisme) en instillant la peur dans la population et en invoquant les puissances maléfiques pour mieux diviser et donner une explication aux malheurs du temps. Anna Thalberg est un roman impressionnant, frisant l'exercice de style et un peu trop conscient de son originalité, dans une thématique (les sorcières) qui semble revenir en force. Sur le même thème, en un lieu différent et à une époque à peine postérieure, on peut lui préférer le film espagnol, sorti l'an dernier, Les sorcières d'Akelarre, variation poétique et féministe, moins rude et asphyxiante que celle de Eduardo Sangarcía.

L'auteur :

Eduardo Sangarcia est né en 1985 à Guadalajara (Mexique).

Sordide confession (Paradaïze)

A l'instar de son précédent livre, La saison des ouragans, le troisième roman de la mexicaine Fernanda Melchor est très violent et guère châtié dans son langage (euphémisme). C'est ce qui peut déranger dans Paradaïze, avec également un style fait de longues phrases qui semblent parfois ne jamais devoir s'achever. Ce n'est pas le personnage principal qui s'exprime, un adolescent de 16 ans, en échec scolaire, engagé en tant que jardinier dans un complexe résidentiel haut de gamme, mais c'est tout comme car la romancière s'immisce dans les pensées de son "héros" et emprunte ses mots, le plus souvent orduriers, pour une confession sordide. C'est un ouvrage suffocant où l'alcool sert de dérivatif à l'ennui et à la haine de son propre sort et des autres, qu'ils soient riches ou pauvres, et où des fantasmes libidineux envahissent l'esprit du deuxième personnage principal, un autre adolescent que son "ami" traite abondamment de porc, non sans le suivre dans ses dérives qui ne peuvent conduire qu'à un drame, annoncé dès les premières lignes. Mieux que dans son livre précédent, peut-être parce qu'il est plus resserré et cinglant, Fernanda Melchor accroche le lecteur malgré lui dans ce portrait social dominé par la lutte des classes, le machisme ambiant et une abominable culture du viol. Ce n'est pas un roman de tout repos (nouvel euphémisme) mais la signature d'une écrivaine puissante et douée dont la plume recèle une colère qui risque fort de ne pas s'éteindre dans ses futures publications.

L'auteure :

Fernanda Melchor est née le 3 juin 1982 à Veracruz (Mexique). Elle a publié 3 romans dont La saison des ouragans.