Butin de vieux films (Octobre/2)

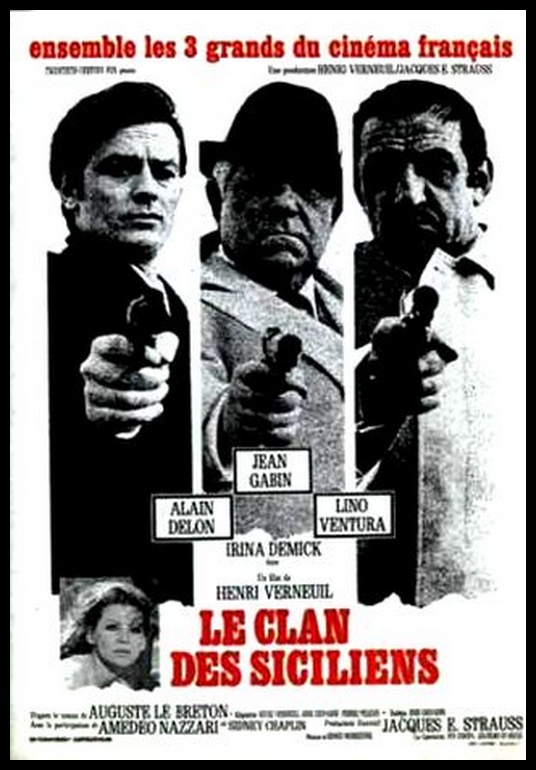

Le clan des siciliens, Henri Verneuil, 1969

Les trois grands du cinéma français enfin réunis. L'accroche était toute trouvée mais la déception était d'autant plus grande de ne les voir jouer aucune scène commune. Et il n'y a pas vraiment d'affrontement verbal dans les quelques moments où Delon/Ventura, Delon/Gabin ou Gabin/Ventura se font face. C'est un peu du gâchis, quand même, d'autant que leurs rôles leur imposent d'adopter un air invariablement marmoréen. D'un autre côté, le scénario a été mitonné avec amour : peu d'action pure, un récit assez lent mais du suspense, qui varie d'ailleurs jusqu'au dénouement. Trois hommes et un coup fin, dont deux truands qui finissent mal pour une question d'honneur, c'est bête mais c'est assez ironique et cela justifie d'avoir donné à Gabin et à sa famille une ascendance sicilienne. Il y a quelques incohérences de détail dans l'écriture (la facilité avec laquelle Delon, pas loin d'être l'ennemi n°1, franchit les frontières, par exemple) mais l'ensemble est solide et sans génie conforme à l'image générale du cinéma de Verneuil.

La madone des sleepings, Henri Diamant-Berger, 1955

La vie et les aventures de Lady Diana, une femme du monde dont les hommes tombent follement amoureux. On peut généralement faire confiance à Patrick Brion qui a le chic pour ressortir de vieux films sympathiques de la naphtaline. Mais là, c'est le drame. Quel purge que cette madone signée Henri Diamant-Berger, l'auteur de l'inénarrable Mon curé chez les riches (suivi de Mon curé chez les pauvres). S'il date du milieu des années 50, le film semble plutôt venir des années 30 où il aurait déjà paru vieux jeu. L'intrigue est stupide avec des rebondissements abracadabrants jusqu'au twist final. On ne déniera pas un certain charme à Gisèle Pascal, la fiancée de Rainier quelque temps avant son mariage, mais le reste de l'interprétation est grotesque à commencer par Erich von Stroheim qui cabotine comme un damné jusqu'à ce qu'il soit trucidé aux alentours de la mi-temps. Et pas une once d'humour dans ce fade brouet pendant lequel le temps est impitoyablement long. La maldonne insipide, plutôt.

Macao, l'enfer du jeu, Jean Delannoy, 1939

Le film est très représentatif de l'imagerie fantaisiste et fantasmée de l'Orient que l'on trouve dans nombre de longs-métrages des années 30, tant en France qu'aux Etats-Unis (Macao, tourné en 39, n'est sorti qu'en 42). Delannoy, tellement vilipendé par la Nouvelle Vague, fait ici un excellent boulot, en dépit d'une histoire jamais crédible mais aux sous-intrigues joliment reliées entre elles. Déguisé en film d'aventures, il ressort fondamentalement du drame, très noir même avec sa conclusion on ne peut plus mortelle. Les décors intérieurs sont chiadés et les scènes de foule remarquablement filmés. Aux côtés d'un excellent von Stroheim et d'une Mireille Balin parfaite (au jeu très moderne), on retrouve la première star asiatique de Hollywood, immensément célèbre au temps du muet, Sessue Hayakawa, que l'on verra notamment dans Le pont de la rivière Kwai.

Huis clos, Jacqueline Audry, 1954

Une adaptation libre de la pièce de Jean-Paul Sartre, ce qui signifie que le film sort du huis clos pour montrer ce que les vivants disent des morts par le biais d'un écran. Le dispositif fonctionne plutôt pas mal et aère le texte à défaut de respecter totalement l'oeuvre. Pour le reste, les mots de JPS trouvent leur cible et l'on n'a pas le ressenti habituel du théâtre filmé. L'interprétation n'a cependant rien d'époustouflant et Arletty, elle-même, semble parfois ailleurs. Quelques notes d'humour sont les bienvenues dans cet enfer du décor où la mise en scène de Jacqueline Audry, rare femme réalisatrice française dans les années 50, n'est pas mauvaise du tout. Ce n'est pas malgré tout son meilleur film, loin de là.

Ukamau, Jorge Sanjinés, 1966

De retour de la foire, un paysan indien trouve sa femme assassinée. Il connait le meurtrier mais patientera un an avant de se venger. Qui dit cinéma bolivien pense nécessairement à Jorge Sanjinés. Le réalisateur débute en 1966 avec ce "western", récit d'une vengeance froide et patiente. Entre temps, le film nous montre la vie des indiens sur une île du lac Titicaca : récolte, rites funéraires, discussions dans la communauté. Le ton est contemplatif et ressemble parfois à celui de L'île nue de Kaneto Shindô. Malgré des moyens limités, la mise en scène et la photographie sont somptueuses. La thématique sous-jacente est celle de la lutte des classes en Bolivie entre métis enrichis et exploiteurs et indiens pauvres et solidaires. L'intrigue est simple et le film parfois trop lent mais la beauté des images est indéniable, accompagnée par une surprenante musique dissonante.

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 51 autres membres